Народные промыслы

В XIX веке в Бугульме значительная часть крестьян занималась различными промыслами, включая обработку липового дерева, валяние шерсти и крашение тканей, что обеспечивало их необходимыми предметами быта и дополнительным доходом. Эти ремёсла, особенно производство изделий из лыка и липы, играли ключевую роль в развитии местной экономики и социальной жизни региона.

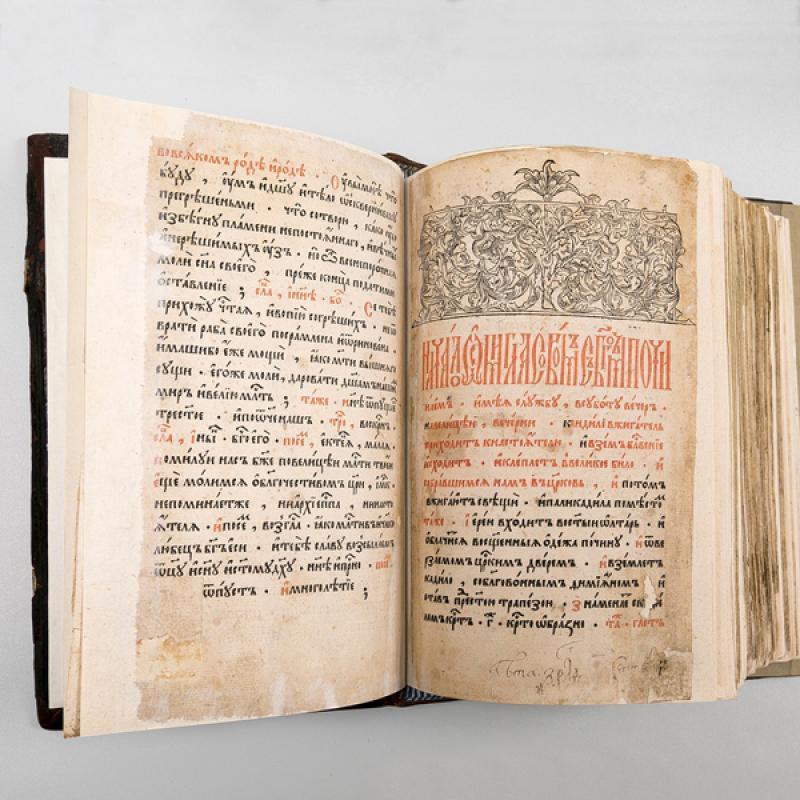

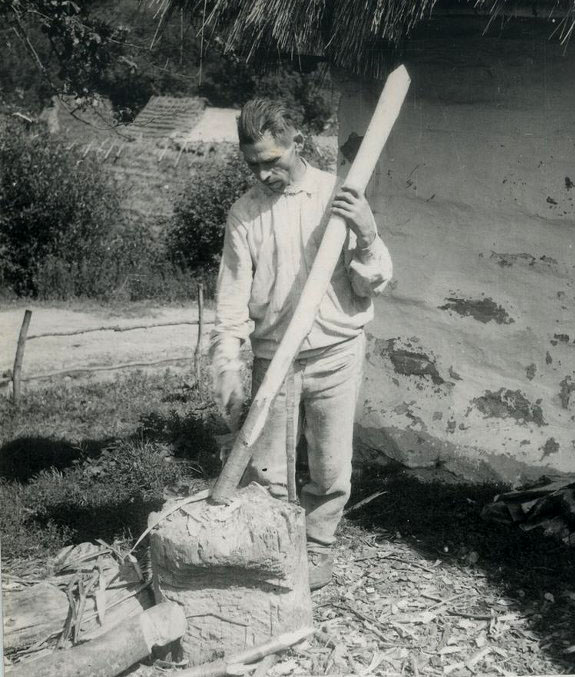

В XIX веке в Бугульме примерно треть крестьян занималась различными промыслами, и одним из наиболее распространённых было ремесло по обработке липового дерева. Из липы крестьяне добывали лыко, представляющее собой внутренний слой коры липы, из которого затем производили мочало — лубковые волокна, которые замачивали в воде для дальнейшей обработки. Добыча лыка происходила весной, когда дерево находилось в фазе активного сокодвижения, что облегчало отделение коры от ствола.

Вымачивание липового лыка. 1907 г.

Из полученного лыка бугульминские крестьяне изготавливали множество предметов быта: рогожу, верёвку, лапти и различные виды посуды. Производство этих простых изделий не требовало особых навыков, поэтому большинство крестьян занимались этим ремеслом. Центром торговли продукцией из лыка, а также самой липой, служило село Альметьево, которое в то время входило в состав Бугульминского уезда (сегодня — город Альметьевск).

Сдирание лыка. 1950–1957 гг.

Помимо производства предметов быта, в Бугульме было широко распространено изготовление сундуков из липы. Это ремесло было значительно более сложным, и, соответственно, сундуки стоили дороже и пользовались большим спросом. Липа также использовалась для изготовления саней, хотя в этом деле применялась и древесина других деревьев, таких как дуб и клён. Кроме того, среди местного населения был популярен колёсный промысел, который был привнесён в Бугульминский уезд переселенцами из западных губерний. Для изготовления колёс, как и сундуков, требовалась древесина разных сортов, которую приходилось закупать по всему уезду.

В Бугульме также были распространены отхожие промыслы, такие как обработка и валяние шерсти, крашение холстов. Эти работы крестьяне выполняли на стороне, вдали от своих деревень. Красильщики, в основном выходцы из села Спасского, летом работали на месте, а осенью уходили в другие населённые пункты. Они объединялись в артели и совместно закупали синюю краску. Процесс крашения начинался с разведения краски в больших котлах, с добавлением специальной соли — шадрика, — извести и дрожжей, после чего красили холсты и пряжу.

Войлочный ковер «Кошма».

1950–1960-е гг.

Шерстобитным промыслом и валянием шерсти занимались в основном чуваши и мордва из сёл Новое Суркино и Афонькино. Для обработки шерсти крестьяне закупали специальные инструменты — лук со струной и решётку, а затем отправлялись в соседние деревни, где выполняли работу на дому. Из шерсти валяли валенки и кошмы — войлочные ковры, которые пользовались большим спросом. Традиции войлочного валяния сохраняются до сих пор, и в Бугульме по-прежнему работает валяльный цех.

Нижегородская губерния. Шерстобитное производство.

Конец XIX в.

Две женщины за изготовлением кошм.

1929 г.

Таким образом, в XIX веке ремесленные и промысловые занятия играли важную роль в жизни бугульминских крестьян, обеспечивая их необходимыми предметами быта и дополнительным доходом. Промыслы, связанные с обработкой липы, шерсти и крашением тканей, не только помогали крестьянам выживать, но и способствовали развитию местной экономики. Ремесленники, занимавшиеся этими промыслами, вносили значительный вклад в социальную и экономическую жизнь региона, обеспечивая население товарами первой необходимости и создавая основу для дальнейшего развития ремесленного производства в Бугульме и её окрестностях.